Tauwasserausfall

Kondensation - Taupunkt - Tauwassermenge

Ergänzter Auszug einer von MOLL bauökologische Produkte GmbH initiierten Luftdichtungs-Studie[1]:

| • Beim Abkühlen der Luft erhöht sich die Luftfeuchtigkeit. • Bei Unterschreitung der Taupunkttemperatur fällt Tauwasser aus. • Bei höherer Raumluftfeuchtigkeit erhöht sich die Taupunkttemperatur ⇒ es fällt früher Tauwasser aus. | |

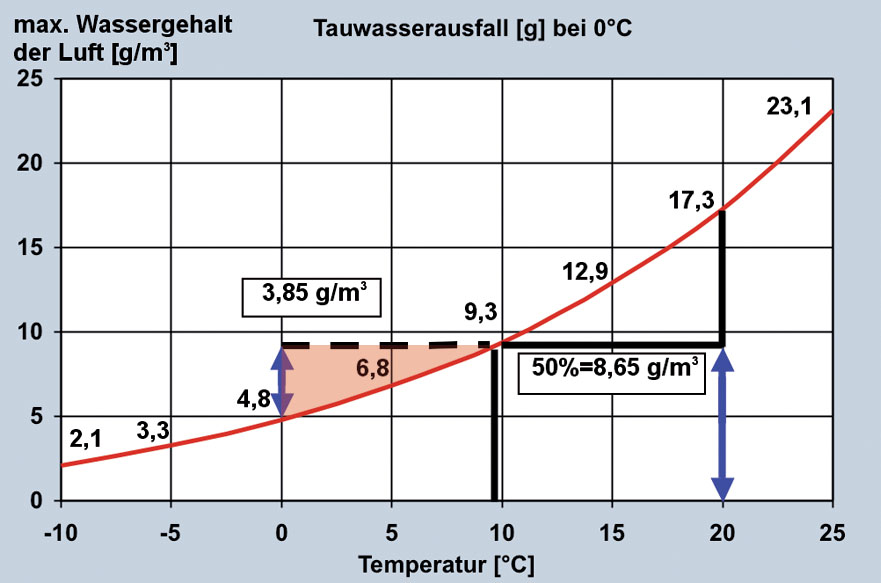

| 1. Feuchtephysik der Luft bei 50 % rel. Luftfeuchtigkeit | |

| Bei einem Innenklima von 20 °C / 50 % rel.LF wird der Taupunkt bei 8,7 °C erreicht. Bei 0 °C fällt Kondensat von 3,85 g/m³ Luft aus. |

|

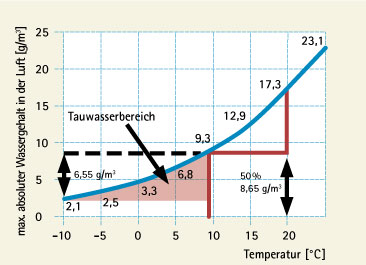

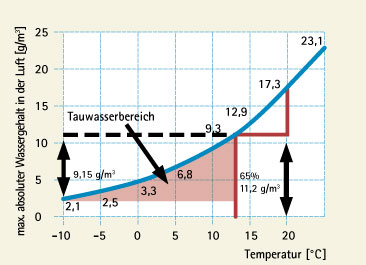

| 2. Feuchtephysik der Luft bei 50 % rel. Luftfeuchtigkeit | 3. Feuchtephysik der Luft bei 65 % rel. Luftfeuchtigkeit |

| Innenklima und rel. Luftfeuchte wie oben (Abb. 1) Bei -5 °C fällt Kondensat von 5,35 g/m³ Luft aus. |

Bei erhöhter Raumluftfeuchtigkeit von 65 % wird der Taupunkt schon bei 13,2 °C erreicht. Bei -5 °C fällt Kondensat von 7,95 g/m³ Luft aus. |

Die Wärmedämmung der Gebäudehülle trennt im winterlichen Klima die warme Innenraumluft mit ihrem hohen Feuchtegehalt von der kalten Außenluft mit geringer absoluter Feuchtigkeit. Dringt warme Innenraumluft in das Bauteil ein, kühlt sie sich auf ihrem Weg durch die Konstruktion ab. Aus dem in der Luft enthaltenen Wasserdampf kann dann flüssiges Wasser auskondensieren. Ursächlich für den Ausfall von Wasser ist das physikalische Verhalten der Luft:

Warme Luft kann mehr Wasser aufnehmen als kalte Luft (siehe auch: Luftfeuchtigkeit). Bei höherer rel. Raumluftfeuchtigkeit (z. B. Neubauten mit 65 %) erhöht sich die Taupunkttemperatur und als unmittelbare Folge die Tauwassermenge (siehe Abb. 1 bis 3).

Tauwasser kann im Bauteil anfallen, wenn die Taupunkttemperatur unterschritten wird und enthaltener Wasserdampf durch diffusionsdichtere Bauteilschichten auf der Außenseite nicht aus dem Bauteil heraustrocknen kann.

Das heißt: Bauphysikalisch ungünstig sind Bauteilschichten, die auf der Außenseite der Wärmedämmung diffusionsdichter sind als die Bauteilschichten auf der Innenseite. Sehr problematisch ist es, wenn feuchtwarme Luft durch konvektive Ströme, d. h. infolge von Undichtheiten in der Luftdichtungsebene, in das Bauteil gelangen kann.

Als diffusionsoffen gelten nach DIN 4108-3 Baustoffe, deren äquivalente Luftschichtdicke (sd-Wert) niedriger als 0,50 m ist. Der sd-Wert wird definiert als Produkt der Dampfdiffusionswiderstandszahl (μ-Wert) als Materialkonstante und der Dicke des Bauteils in Meter:

- [m]

Ein niedriger sd-Wert kann erreicht werden durch einen niedrigen μ-Wert bei einer größeren Schichtdicke (z. B. Holzfaserdämmplatten) oder durch einen höheren μ-Wert bei einer sehr geringen Schichtdicke (z. B. Unterdeckbahnen).

Maßgeblich ist also zunächst der μ-Wert und erst dann die Dicke der Baustoffschicht. Das heißt, dass bei einem hohen μ-Wert ein Tauwasserausfall im Vergleich früher auftreten kann als bei einem niedrigen μ-Wert. Im Bereich von diffusionsoffenen Unterdeckbahnen besteht wegen der insbesondere während der kalten Jahreszeiten fehlenden Temperatur- und Feuchtedifferenz nur ein geringes Dampfdruckgefälle. Das erklärt, warum es auch in Kombination mit diffusionsoffenen Unterdeckbahnen zu Bauschäden kommen kann, wenn der Feuchtestrom bedingt durch unvorhergesehene Feuchteeinträge im Bauteil erhöht ist. Unterdeck- und Unterspannbahnen mit monolithischer porenfreier Membran, z. B. aus der pro clima SOLITEX Linie, bieten in diesem Fall große Vorteile, da die Diffusion aufgrund der speziellen Polymerkombination nicht passiv durch Poren, sondern aktiv entlang der Molekülketten erfolgt.

Die Bahnen ermöglichen dadurch einen extrem schnellen aktiven Feuchtetransport aus dem Bauteil heraus und schützen die Konstruktion optimal vor hoher Tauwasserbildung und Schimmelpilzbefall. Fällt Tauwasser auf der Innenseite der Unterdeckung aus, kann es bei winterlich kalten Temperaturen zu einer Reif- oder Eisbildung auf der Innenoberfläche der Bahnen kommen. Eis ist für Wasserdampf undurchlässig und führt zur Bildung einer Dampfsperre auf der Außenseite des Bauteils. Die Folge ist, dass die Austrocknung nach außen aus dem Bauteil heraus stark reduziert, wenn nicht sogar ganz gestoppt wird.

Konstruktionen die auf der kalten Außenseite mit diffusionshemmenden oder diffusionsdichten Schichten versehen sind, gelten als bauphysikalisch kritischer als außen diffusionsoffene Konstruktionen. Unterdeckbahnen mit aktivem Feuchtetransport reduzieren die Gefahr von Bauschäden im Vergleich deutlich.

Bei Flachdachkonstruktionen lassen sich stark diffusionshemmende Bahnenmaterialien auf der Außenseite nicht vermeiden. Der Hintergrund ist, dass die Wasserdichtheit der Bahnen im Vordergrund steht und insbesondere bei begrünten oder bekiesten Dachkonstruktionen mit langfristig hohen Feuchtegehalten der Schichten oberhalb der Abdichtung zu rechnen ist.

Diffusionsoffene oder leicht dampfbremsende Materialien würden zu einem hohen Feuchteeintrag von außen in das Bauteil hinein führen. Zu den diffusionsdichten Konstruktionen gehören z. B. auch unbelüftete Steildächer mit Bitumenbahnen oder Dächer mit unbelüfteten Blecheindeckungen. An der diffusionsdichten Schicht staut sich die Feuchtigkeit in der Konstruktion und es kommt zu einem Kondensatausfall.

Tauwasserausfall (Kondenswasser bzw. Kondensat) tritt also auf, wenn beim Abkühlen der Luft die entsprechende Taupunkttemperatur erreicht wird, bzw. bei Überschreiten des Wasserdampfsättigungsdrucks.

Bei der "Norm-Innenraumluft" (20 °C, 50 % rel. Luftfeuchtigkeit (rel LF), ohne Zuschlag) liegt die Taupunkttemperatur bei 8,7 °C.

- Aus einem Kubikmeter Luft, der in die Konstruktion eindringt und auf 0 °C abkühlt kondensieren 3,85 g Wasser (Abb. 1).

- Bei Abkühlung auf -5 °C (winterliche Außentemperatur) sind es 5,35 g Wasser (Abb. 2).

- Bei höherer rel. Raumluftfeuchtigkeit 65 % (z. B. Neubauten im Mauerwerksbau) erhöht sich die Taupunkttemperatur und als unmittelbare Folge die Tauwassermenge (Abb. 3).

Erhöhte Baufeuchte kann den Wärmedämmwert mindern und zu Bauschäden (z. B. Schimmel) führen.

Tauwasser kann im Bauteil anfallen, wenn die Taupunkttemperatur unterschritten wird und enthaltener Wasserdampf durch diffusionsdichtere Bauteilschichten auf der Außenseite nicht aus dem Bauteil heraustrocknen kann.

Das heißt: Bauphysikalisch ungünstig sind Bauteilschichten, die auf der Außenseite der Wärmedämmung diffusionsdichter sind als die Bauteilschichten auf der Innenseite. Sehr problematisch ist es, wenn feuchtwarme Luft durch konvektive Ströme, d. h. infolge von Undichtheiten in der Luftdichtungsebene, in das Bauteil gelangen kann.

- Sättigungswerte der Luft siehe: Luftfeuchtigkeit

Kritische Luftfeuchte an Bauteiloberflächen

Als kritische Werte der relativen Luftfeuchte an Oberflächen gelten:

- für Tauwasserbildung: φsi,cr = 1 (entspricht 100 % relative Luftfeuchte);

- für Schimmelpilzbildung: φsi,cr = 0,8 (entspricht 80 % relative Luftfeuchte).

Legende: φ = relative Luftfeuchte, si = raumseitige Oberfläche, cr = kritischer Wert

Primärtauwasser, Sekundärtauwasser - Sommerkondensat

Primärtauwasser

Primärtauwasser ist der Tauwasserausfall aufgrund zu großer Wasserdampfbelastung infolge Diffusion oder Konvektion (s. o.).

Sekundärtauwasser - Sommerkondensat

Das Sekundärtauwasser (auch Sommerkondensat) entsteht z. B. an der Unterseite von Dachschalungen, insbesondere bei nächtlicher Wärmeabstrahlung. So kann zum Beispiel die Temperatur der Luftschicht(en) unter Dachziegel tagsüber auf über 80 °C aufheizen und nachts auf unter 20 °C fallen. Die in den Luftschichten enthaltene Luftfeuchte kondensiert und es kommt zum Tauwasserausfall.

Bei konstruktiv richtiger Auslegung des Hinterlüftungsraums kann das Sekundärtauwasser abgelüftet werden. [2]

- Sommerkondensat entsteht z. B. im Fall der Umkehrdiffusion.

So kann am Dach, bei außen gegenüber innen höheren Temperaturen und Luftfeuchtigkeiten, der von außen nach innen diffundierende Dampf (Umkehrdiffusion) zum Tauwasserausfall an den raumseitig liegenden Ebenen des Bauteils führen, insbesondere bei innen Dampf bremsenden Ebenen.

Unter ungünstigen Bedingungen kann dies auch im Frühjahr vorkommen, wenn die Sonne das Dach aufheizt und Baustoffe mit hoher Materialfeuchte verbaut wurden.

Einzelnachweise

- ↑ Moll bauökologische Produkte GmbH, Luftdichtungs-Studie - Link zum Absatz; PDF: Download

- ↑ INFORMATIONSDIENST HOLZ, spezial, Flachdächer in Holzbauweise, Oktober 2008, S. 5

Luftdichtung • Konvektion • Diffusion • Flankendiffusion • Einbaufeuchte

Feuchtetransport •

Diffusion-Berechnungsmodelle •

Dampfdurchlässigkeit •

Tauwasserausfall •

Feuchtevariabilität

60/2 und 70/1,5-Regel •

1:1, 2:1 & 3:1 Lösung •

Bauschadens-Freiheits-Potenzial

Luftdichtungs-Studie •

Außendichtungs-Studie •

Sanierungs-Studie /

Kurzfassung:

Dachsanierung von außen •

Konstruktionsdetails